火山災害対策の現状 ~御嶽山の火山災害から3年を経て~

- 自然災害

2017/9/27

目次

- 最近の火山の噴火状況について

- 行政における火山対策の動向

- 避難計画策定のポイント

- おわりに

火山災害対策の現状 ~御嶽山の火山災害から3年を経て~- リスクマネジメント最前線PDF

執筆担当

中田 方斎

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

専門分野:自然災害リスク、インフラ施設のリスク

2014年(平成26年)9月27日に御嶽山で噴火が発生し、火口周辺に居合わせた登山者58名が死亡する大災害が発生した。この災害から3年が経過し、行政における火山災害対策も強化されつつある。2011年(平成23年)東北地方太平洋沖地震以降、日本列島周辺では火山活動が活発化しており、今後、火山が噴火する事態も想定されている。企業においても、このような状況を認識し、必要に応じて火山対策を検討する必要があろう。

そこで、本稿では近年の日本において噴火した火山を整理し現状の活動状況を把握するとともに、2014年の御嶽山噴火および2016年の阿蘇山噴火の火山災害を振り返る。また、行政の火山対策の動向や、昨年、策定された火山避難に関するガイドラインについて紹介する。

1. 最近の火山の噴火状況について

まず、2011年の東北地方太平洋沖地震以降の火山の活発化の状況を振り返りたい。ここでは、2011年以降、噴火警戒レベルが上がり警報が発令された火山の状況をまとめ、その中で非常に関心の高い2014年の御嶽山噴火と2016年の阿蘇山噴火の被害について述べる。

写真1 噴火した御嶽山

出典:時事通信(2014年9月27日撮影)

(1) 近年の火山噴火

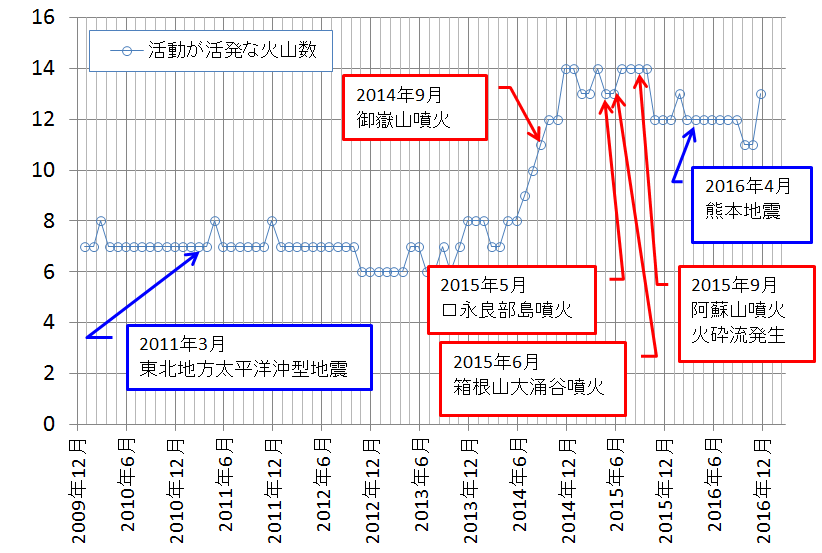

近年、火山活動が全国的に活発化している。図1は、日本周辺における火山について、2010年1月から2016年12月までの噴火警戒レベルが2以上、火口周辺危険または周辺海域警戒である火山(以下、「活動が活発な火山」とする)の総数の推移を表したものである。2010年1月から2013年12月頃までは、定常的に概ね7座程度の火山が活発な状況であったが、2014年4月頃から活動が活発な火山が増加しはじめ、2014年8月以降は10~14座の火山が活発な状況となった。図2は、東北地方太平洋沖地震以降、噴火警戒レベルが引き上げられた火山の分布を示している。これによれば、東北地方太平洋沖地震の震源域に近い東北地方の火山のみならず、関東・中部地方や九州地方、離島の火山までも活発になっており、同地震の発生が全国の火山活動に影響を与えた可能性がわかる。

表1は、近年の主要な火山[1]の活動状況を示している。主要な火山では、2014年8月~9月の期間と2015年4月~9月に爆発的噴火等の火山活動の増加がみられた。噴火に至る過程に注目すると、2016年10月の阿蘇山噴火では、直前の10カ月間に繰り返し小規模な噴火等が発生していた。一方、口永良部島噴火では、前年の2014年8月3日に噴火して以来の約9カ月間、噴火等の目立った活動がない状況で、突然、爆発的噴火を起こしている。2015年8月の桜島では、3月に178回、4月に112回噴火するなど火山活動が活発化し、マグマの上昇の兆しと考えられる火山性地震の多発および山体膨張に至っている。2015年4月の蔵王山の火山性地震の増加(4月には319回)や2015年6月の箱根大涌谷噴火では噴火警戒レベルが引き上げられたが、このことは、噴火前の予兆と評価されたと考えられる。

以降では、これらの主な火山活動のうち、御嶽山と阿蘇山の噴火の状況を記載する。

図1 活動が活発な火山数[2]の推移(2010年1月~2016年12月)

出典:気象庁データをもとに弊社作成

図2 噴火警戒レベルが引き上げられた火山の分布(2011年4月~2016年12月)

出典:弊社作成

(2) 御嶽山の火山噴火

秋の御嶽山では鮮やかな紅葉の中、多くの登山者が山頂を目指していた。そのような状況で2014年9月27日11時52分頃、御嶽山が突然、噴火した。薄灰色の噴煙が立ち上り、南側斜面を噴煙が流れ下る、いわゆる「火砕流」[3]が発生した。登山者が収録した火砕流や噴石の映像は、TV等の報道でも繰り返し放送されたことから、記憶に留めている方も多いであろう。噴火翌日の28日になっても火山活動は継続し、噴煙が火口縁上1,000mまで上昇したのが確認されている[4]。この噴火に伴い、気象庁は火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1から3(入山規制)に引き上げた。

被災した登山者たちは27日15時頃から下山を開始した。山頂山荘にいた約100名の登山者がまず下山を開始し、御嶽神社の山小屋の46名、さらに岐阜県警察山岳警備隊等の誘導により五の池小屋の残留者も下山を開始し、生存者全員の下山が完了したのは28日16時20分であった。

この噴火による被害として表2に示すように58名の方の死亡が確認され、未だ5名の方が行方不明となっている。人的被害以外はほとんどなく、2015年8月6日時点で建物の被害情報はなかった。

| 年月日 | 火山活動 | 警戒レベル |

| 桜島 | ||

|

2015/8/15 |

南岳直下付近を震源とする火山性地震が多発。桜島島内に設置している傾斜計および伸縮計では山体膨張を示す急激な地殻変動を観測。 |

3→4 |

|

2015/9/1 |

8月19日以降ごく小規模な噴火が発生。 |

4→3 |

|

2015/11/25 |

9月17日以降爆発的噴火は発生しておらず、9月29日以降は小規模な噴火も観測されていない。 |

3→2 |

|

2016/2/5 |

爆発的噴火が発生。噴煙が火口縁上2,200mまで上昇。 |

2→3 |

|

阿蘇山 |

||

|

2015/9/14 |

中岳第一火口では小規模噴火が発生。灰色の噴煙が火口縁上2,000mまで上昇。この噴火に伴い小規模な火砕流が発生。 |

2→3 |

|

2015/11/24 |

中岳第一火口では、10月23日の噴火以降、噴火は発生していない。 |

3→2 |

|

2016/10/8 |

爆発的噴火が発生。噴煙が1万m以上上昇。 |

2→3 |

|

2016/12/20 |

10月8日に発生した爆発的噴火後、噴火なし。 |

3→2 |

|

口永良部島 |

||

|

2014/8/3 |

新岳で噴火。 |

1→3 |

|

2015/5/29 |

爆発的噴火が発生。黒灰色の噴煙が火口縁上9,000m以上上昇。この噴火に伴い火砕流が発生。新岳の北西側(向江浜地区)では海岸にまで達した。 |

3→5 |

|

2016/6/14 |

2015年6月19日以降噴火なし。 |

5→3 |

|

御嶽山 |

||

|

2014/9/27 |

噴火。 |

1→3 |

|

2015/1/19 |

噴火以降、火山活動は低下傾向。 |

3 |

|

2015/6/26 |

2014 年10 月以降噴火なし。 |

3→2 |

|

箱根山(大涌谷) |

||

|

2015/5/6 |

4月26 日以降、火山性地震が増加。震度1以上の地震が21 回発生。 |

1→2 |

|

2015/6/29 |

7時32分から約5分間の火山性微動が発生。12時45分頃には大涌谷の北から北東にかけて最大約1.2 ㎞の範囲で降下物を確認。 |

2→3 |

|

2015/9/11 |

火山活動は当初、活発であったが、徐々に減衰。 |

3→2 |

|

2015/11/20 |

大涌谷で7月1日にごく小規模な噴火が発生した以降、噴火なし。地震活動は低下傾向。 |

2→1 |

|

蔵王山 |

||

|

2015/4/13 |

7日以降、御釜付近が震源と推定される微小な火山性地震が増加。火山性微動が発生するなど火山活動が活発化。4月の火山性地震の回数は319回と2010年9月の観測開始以降最多。 |

平常→ |

|

2015/6/16 |

5月下旬以降は地震の少ない状態で経過。 |

火口周辺危険→ |

出典:気象庁「全国月間火山概況(2010年1月~2016年12月)」をもとに弊社作成

| 被害分類 | 人数 | |

|

死者 |

58名 |

|

|

負傷者 |

重傷 |

29名 |

|

軽傷 |

40名 |

|

|

行方不明者 |

5名 |

|

出典:非常災害対策本部「御嶽山の噴火状況等について」をもとに弊社作成

(3) 阿蘇山の火山噴火

2016年10月8日1時46分頃に阿蘇山中岳第一火口で爆発的噴火が発生した。気象衛星ひまわり8号による観測では、海抜高度1万1,000mまで噴煙が上昇したとされている。この噴火により、噴石や火山灰が広範囲に飛散し、上空からの観測では中岳第一火口の北西側1.6km、南東側1.0kmまで灰色の変色域が認められた(電話による聞き取り調査では、香川県、岡山県でも降灰があった模様)。また、南東1.2kmのところに巨大な噴石と思われる高温の箇所が認められた。熊本大学教育学部、京都大学大学院理学研究科、産業技術総合研究所および気象庁が実施した調査では、8日の爆発的噴火に伴う噴出物の総量は60~65万トン程度とみられている。産業技術総合研究所と防災科学技術研究所は、火山灰を分析した結果、マグマ水蒸気爆発[6]であった可能性があると報告している。この火山噴火は、2016年4月に発生した熊本地震との関連も指摘されている。

内閣府によると、この噴火による被害は2016年10月13日13時の時点で、人的・物的被害は報告されていない。阿蘇市の見積もりでは、この噴火による被害は観光と農畜産業で約1億8,000万円とのことであるが、報道機関によると阿蘇市一の宮町の約2メガワットのメガソーラーのパネルが噴石により破損し、約1億円の損害が発生した。加えて、阿蘇市およびその周辺の町村で大規模な停電も発生している。停電の原因は午後から降り始めた雨により、火山灰が送電線の鉄塔にある碍子に付着し、送電線と鉄塔の間に電流が流れてしまい、結果、安全装置が作動し、送電が遮断されたことによる。これにより約2万7,000戸において約5時間程度の停電が発生した。

2. 行政における火山対策の動向

ここでは、2014年の御嶽山噴火以降の日本政府における火山対策の動向について述べる。

(1) 御嶽山の火山災害の教訓

御嶽山噴火による災害の教訓を今後の火山防災対策に活かすために、中央防災会議に「火山防災対策推進ワーキンググループ」が設置された。ここでは御嶽山の噴火で明らかになった課題が整理され、今後の火山防災対策が議論された。中央防災会議に火山対策の検討部会が設置されたのは初めてで、御嶽山噴火による災害が大きな課題として認識されていることがわかる。このワーキンググループにおける検討結果は2015年3月に報告書「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進について」[7]としてまとめられており、この中のいくつかの教訓について、以下に紹介する。

- 火山噴火という現象には、火山性地震の増加や山体膨脹等、噴火の予兆が観測されると考えられていた。しかし、御嶽山の噴火は「水蒸気爆発」[8]であり、予兆の把握が極めて困難であった。そのため、新たな観測手法の開発や火山観測施設の増強が必要である。

- 火山性地震の増加は、絶対的に噴火を引き起こすものではなく、噴火につながる可能性の判断も困難であるとの認識であるものの、御嶽山の火山災害では、事前に噴火警戒レベルを引き上げる判断に至らなかったことから、これまでの判断基準や火山防災情報の内容を見直す必要がある。

- 噴火当時の常時観測47火山のうち、火山防災協議会が設置されている火山が33と少なく、火山防災の取り組みが遅れている状況にあった。今後、地域の火山防災力の取り組みを着実に進めることが必要である。

このような教訓から、これまでの火山防災対策が不十分との認識が示され、今後強化すべき6つの観点が示されている。

①火山防災対策を推進するための仕組み(基本方針の策定や火山防災協議会の推進)

②火山監視・観測体制の強化

③火山防災情報の伝達

④火山噴火からの適切な避難方策の整備

⑤火山防災教育や火山に関する知識の普及

⑥火山研究体制の強化と火山研究者の育成について

日本は火山大国であり、火山からの恩恵(火山観光、温泉、食物等)を享受する一方で、火山災害に対するリスクにさらされている。いわば火山との共生が求められているが、火山の噴火は頻度が低いため、経験や知識のある行政職員や住民が少ない。また、噴火の様式(マグマ水蒸気爆発、水蒸気爆発等)や火山災害は、各火山や地域で固有であり、対策もそれぞれの火山や地域で検討する必要がある。そのため、火山防災は非常に難しい課題となっている。更に、上記⑥の観点では、火山災害に対応できる危機管理専門家や火山専門家がまだ日本に少ないという指摘もされている。専門家の不足については、人材の育成に多くの時間を要するため、早急に課題解決に着手することが求められている。

(2) 活動火山対策特別措置法の改正について

上述の報告書を踏まえて、2015年7月に「活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律」(略称「活火山法」)が国会において成立し、同年12月から施行された。火山対策のための法律に詳しくない方のために、この法律の概要と2015年の改正内容について、簡単に紹介したい。

まず、活火山法で定められているのは、国としての活火山対策における基本方針である。活火山周辺の住民や登山者の安全確保や住民生活や周辺産業への安定が目的とされている。最初に定められているのは、安全確保のための円滑な避難体制についてである。火山による災害リスクのある地域として「火山災害警戒地域」を定め、その地域を含む地方自治体は火山防災協議会を設置することが求められている。また、地方自治体に対して火山災害に対する地域防災計画や避難計画の策定を義務付けている。気象庁の火山観測や火山現象に関する情報についても活火山法に規定されている。そのほか、火山避難施設の整備や、火山調査・研究の努力義務も定められている。

2015年の改正では、火山災害警戒地域の指定や火山防災協議会の設置が義務付けられるとともに、火山研究機関相互の連携強化や火山専門家の育成・確保等、防災対策が将来にわたって継続的に強化される内容となっている。なお、火山防災協議会での協議事項としては、噴火シナリオの想定や火山ハザードマップの作成、これに基づいた噴火警戒レベルの判断や避難計画の策定等、火山や周辺地域の特性を踏まえた対策が行われている。

また、火山周辺の施設においては、住民だけではなく登山者や観光客も含めた警戒避難体制を整備するために、集客施設等の所有者に対して「避難確保計画」の作成・公表や、この計画に基づいた訓練の実施が義務付けられた。

次項では、この避難の計画について概要を記載したい。

(3) 噴火時の避難計画の策定について

地域における噴火時の避難を確実に実施するためには、避難計画の策定が不可欠である。内閣府は、これまでにも噴火避難計画策定の手引きを作成していたが、あらためて、火山学者、火山地域の自治体、登山・旅行の関係者等で構成された「噴火時の避難計画の手引き作成委員会」にて検討を行った。この結果として、噴火時の避難にかかわる以下の2つの手引きが公開されている。

- 「噴火時の具体的で実践的な避難計画策定の手引き」[9]

- 「集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の手引き」[10]

前者は、都道府県・市区町村等の地方自治体における避難計画の策定を支援するもので、検討の進め方や事前対策、噴火時等の対応(緊急フェーズ)、緊急フェーズ後の対応、平常時の防災啓発と訓練について解説されている。特に、迅速な情報提供や避難誘導など登山者、観光客対策が充実されている。また、噴火警戒レベルが事前に引き上げられている状態の噴火だけでなく、警戒レベルが維持された状態で突然噴火するような事態についても想定することが求められている。

後者は、より災害現場に近い場所での避難を推進するために策定されたもので「避難確保計画」を作成する際に参考となるガイドラインである。火山噴火時には周辺の広範囲において、住民や登山者を避難させる必要があることから、避難先となる施設では、市町村から「避難促進施設」として指定され、行政と連携して避難を推進することが求められる。そのため、行政サイドと施設管理者の役割や実施内容を詳細に解説しているのが特徴である。

3. 避難計画策定のポイント

企業の火山防災対策においては、火山防災の必要性を検討した上で、まずは人命安全確保の観点から、避難計画の検討から始めることが必要である。火山防災の必要性については、地方自治体や各火山の火山防災協議会が策定している「火山ハザードマップ」や「噴火シナリオ」を参考にされたい。ここでは、避難計画の策定に際して考えるべきポイントを、内閣府が策定した「集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の手引き」 を参照して述べる。これは主に集客施設向けに策定されたものであるが、基本的な事項については共通であると考える。

(1) 噴火時の避難の基本的な考え方

噴火時の避難の基本的な考え方として、まず、事前に避難に関する計画が必要となる。この計画に際しては、事前に噴火警戒レベルが引き上げられた場合に対してだけでなく、突発的な噴火に対しても対応が必要となる。また、突発的な噴火のケース等において、管理する施設内に顧客や従業員、周辺の住民らを施設に確保することとなるが、緊急的に退避した施設から規制範囲側へ退避する際には噴火の現象が落ちついたタイミングを見計らう必要がある。この点について「避難促進施設」の場合は、基本的に前述のタイミングの判断について地方公共団体が積極的に関与する方針となっているが、企業においては必ずしもそのようになっていない。事前に避難にかかわる判断基準も有効であるが、その作成に際しても、火山防災協議会や地方自治体の協力が不可欠である。そのため、火山防災協議会や地方自治体への積極的な働きかけを行い、地域一体で連携できる取り組みを行うことが望ましい。

また、避難計画に基づいた体制の構築や情報伝達、避難誘導等が計画通りに進められるよう、実践的な訓練を定期的に行うことが必要である。訓練結果を踏まえて常に避難計画を見直し、実効性を高める努力が必要となる。

(2) 避難計画の作成

避難計画の作成において、基本的に検討すべき事項を表3に示す。これらは「集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の手引き」に記載されている内容に基づいてまとめたものであり、詳細については、同手引きを参照されたい。手引きには活火山法の概要や専門用語の定義等を解説した【解説編】と、計画にあたっての検討事項を記載した【計画作成編】、火山防災の基礎知識を解説した【参考資料】から構成されており、火山防災を検討する危機管理担当者にとって非常に有益であろう。

企業における避難計画は個社での取り組みに限定するのではなく、地方自治体や周辺地域の他企業や住民と一体になって取り組むことが求められる。

|

項目 |

概要 |

|

目的 |

計画の位置付けや目的を明確化する |

|

施設 |

避難先施設の選定やその火山災害に対する安全性の確認 |

|

避難対象者 |

避難計画にて対象とする範囲や人数の明確化 |

|

情報伝達および避難誘導 |

噴火警戒レベルの状況に応じて検討が必要となる。以下は例。

また、避難の判断基準など様々な災害シナリオに応じた事前検討が必要である |

|

地域との連携 |

火山防災協議会、地方自治体、近隣住民と連携し地域として一体的に動ける取り組みを計画する |

|

資材等の配備 |

避難者が一定期間留まるため、安全を確保するための物資や、水・食糧等の備蓄、情報収集・伝達に活用する機器・設備、避難誘導の際に必要となる資器材を計画に記載する |

|

防災教育および訓練の実施 |

避難を円滑かつ迅速に行うために、従業員が日頃から火山に関する知識を得て、避難計画を熟知することが必要である また、地域と連携して訓練に取り組むことが求められる |

出典:内閣府「集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の手引き」をもとに弊社作成

4. おわりに

火山災害は発生頻度が低く、災害の範囲も火口周辺に限られることから、企業においてはあまり対策が進んでいない現実がある。しかしながら、2011年東北地方太平洋沖地震以降、日本各地の火山が活発化しており、被災する可能性のある地域も拡大していると考える。また、近い将来に発生が予想される南海トラフ沿いの大地震時には、地震後に富士山が噴火することも懸念されている。富士山が噴火した場合には、最悪のケースで首都圏に火山灰が積もり、都市機能が麻痺するなど、大災害に発展する。企業においても、そのような事態に備えて事前に綿密な火山対策を検討することが求められつつある。

本稿が、企業における自然災害リスクマネジメントへの意識を高める一助となれば幸甚である。

参考情報

執筆担当

中田 方斎

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

専門分野:自然災害リスク、インフラ施設のリスク

脚注

| [1] | ここでは、桜島、阿蘇山、口永良部島、御嶽山、箱根山、蔵王山を主要な火山とした。 |

| [2] | 活動が活発な火山数とは、噴火警戒レベルが2以上、火口周辺危険または周辺海域警戒である火山の数とした。 |

| [3] | 中部地方整備局設置の滝越カメラで確認された。 |

| [4] | 気象庁「全国月間火山概況(平成26年9月)」 |

| [5] | 内閣府 非常災害対策本部「御嶽山の噴火状況等について」(2015年8月11日発表) |

| [6] | マグマ水蒸気爆発とは、マグマが地下の浅い所で地下水や海水と接触し、多量の高圧水蒸気が発生して起こる爆発的な噴火をいう。噴出物は古い火山体の岩石に加え、マグマの破片が含まれることが特徴。(http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/sapporo/03m02/100_03m02memo.pdfを参考) |

| [7] |

中央防災会議 防災対策実行会議 火山防災対策推進ワーキンググループ「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進について(報告)」(平成27年3月26日) |

| [8] |

水蒸気爆発とは、マグマから分離して地下に蓄えられた水蒸気、あるいはマグマから伝わった熱により火山内の地下水が加熱され生じた高温高圧の水蒸気によって起こる爆発的な噴火をいう。噴出物は古い火山体の岩石に限られ、マグマ物質が含まれていないことが特徴。(http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/sapporo/03m02/100_03m02memo.pdfを参考) |

| [9] | 内閣府 噴火時等の避難計画の手引き作成委員会「噴火時の具体的で実践的な避難計画策定の手引き」(2016年12月)参照URL: http://www.bousai.go.jp/kazan/tebikisakusei/index.html |

| [10] |

内閣府 噴火時等の避難計画の手引き作成委員会「集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の手引き」 (2017年3月)参照URL: http://www.bousai.go.jp/kazan/tebikisakusei/index.html |