日本の地震リスクと対策の状況

- 自然災害

2017/9/20

目次

- 近年の日本の地震被害と対策の概要

- 近年の日本における地震リスクの上昇

- 近い将来に発生が想定されている大地震による被害

- 企業における地震リスクの認知・認識

- おわりに

日本の地震リスクと対策の状況 - リスクマネジメント最前線PDF

執筆担当

林 孝幸

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット

近年、日本では地震災害が多発している。情報技術の発達により、テレビ・雑誌といった従来の情報ソース以外にも、インターネットを経由して被災現場のリアルな情報が即時に入手できるようになった。それ以外にも、地震リスクについて平時から多くのニュースが報道されており、地震に対する恐れや不安は日常的に感じていることであろう。

近年の地震被害の中でも、被災現場の情報が詳細に発信され、我々に衝撃を与えたのは、2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)である。東北地方沿岸に押し寄せる津波の映像や福島の原子力発電所の被害の映像などは、大きな衝撃として受け止められた。この地震による被害は我々に多くの教訓を残し、将来の地震災害を改めて考える契機となった。この大震災以降、将来発生する地震災害のリスクを低減するために、様々な地域で防災・減災の活動が活発に行われている。日本の社会を構成する一員としては、このような状況を認識し、一人でも多くの人がまずは身近なことから防災・減災を考えることが求められている。

そこで、本稿では、近年の日本の地震被害と対策の状況を改めて説明するとともに、日本における地震リスクの現状や将来想定される大地震の被害について解説する。

1. 近年の日本の地震被害と対策の概要

日本は地震大国である。世界で発生する地震の約10%が日本周辺で発生すると言われている。被害を引き起こす地震はそのうち規模の大きなものに限定され、数年に一回は大被害を伴う地震が発生している。そして、近年発生したいくつかの地震が、日本社会に対して大きな変化をもたらした。

最初の変化は1995年に神戸で発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)によってもたらされた。1995年1月17日未明に、六甲・淡路島断層帯の一部でM7.3の地震が発生した。地震発生時はまだ周辺も暗く、現在ほど地震観測網や震度速報も充実していなかったため、すぐに被害の全貌を把握することができなかった。陽が昇り、建物や高速道路などが倒壊し、まちが火災に包まれている状況が目で捉えられるようになって、初めてその甚大な被害が大きな衝撃となって受け止められたのである。地震を引き起こした断層は、神戸市の中心を通る断層であった。そのため、人や資産が多く集中する地域が大きな揺れに見舞われ、大きな被害が発生した。これは、日本の近代都市で発生した初めての地震災害であった。

当時、東海地震や首都直下地震についてのリスクは認識されていたものの、近畿地方の大都市で、大地震が発生することは懸念されていなかった。この震災を受けて、日本では防災に関する様々な法律が改正・施行されるなど、防災に対する考え方が大きく変わることとなった。災害を完全に防ぐことはできないが、被害の大きさを減らすことができるという減災という考え方が進んだ。日本全国どこにおいても地震災害の可能性があると認識され、対策が進められることとなった。政府は、地震後即時に大きな揺れが発生した地域を特定し、救援活動を行うために、日本全国に震度計のネットワークを構築した。また、政府内に地震調査研究推進本部を設置し、防災・減災のために、地震研究を戦略的に実施することとした。これ以外にも多くの施策が実施され、現在の地震防災・減災施策の大きな礎となっている。

その後、2003年十勝沖地震、2004年新潟県中越地震や2007年新潟県中越沖地震など中規模の地震災害が多く発生したが、1995年兵庫県南部地震以降の積極的な地震対策も効果を上げ、被害の拡大は防がれて迅速に復旧・復興することができた。日本では、兵庫県南部地震の教訓を確実に活かし、将来の大地震に対しての備えが確実に進んでいると認識されていたのである。

そのような状況の中で、2011年3月11日14時46分に東北地方太平洋沖地震は発生した。震源地である宮城県の沖合では、M7クラスの地震が約40年の間隔で発生しており、近い将来にそのような地震が発生することが予想されていたため、周辺地域では様々な対策が進められていた。しかし、実際に発生したのは予想をはるかに上回るM9の地震であった。極めて大規模な地震が発生し、東北・関東地方が大きな揺れに見舞われ各地で被害が出ることや、最大で20mを超える津波が太平洋沿岸に来襲することは全く想定されていなかった。東京湾岸部では広範囲にわたり液状化現象が発生し、住宅が沈降・傾斜するなどの被害も発生した。福島沿岸部の原子力発電所では、設計時の想定を超える津波が発生し、原子力事故を引き起こした。まさに、この地震は、想定や対策がまだまだ不十分であることを我々につきつけたのであった。

その後、2011年東北地方太平洋沖地震の教訓を将来に活かすための委員会が内閣府に設置され、それまでの想定の不十分さを認識し、防災対策全体を再構築することになった。以降、南海トラフ周辺や相模トラフ周辺の大地震の被害想定や対策が改めて検討されるとともに、地方自治体においても、各地で発生する地震への対策が進められている。

2. 近年の日本における地震リスクの上昇

皆さんは、近年の日本の地震リスクについてどのように感じているだろうか? 多くの人が、日本は以前より地震災害が発生するリスクが高くなっていると考えているのではないか。それは、2011年東北地方太平洋沖地震や2016年熊本地震による震災を目の当たりにして、次はどこで発生するのだろう?という漠然な印象からそう思う人もいれば、日本政府が発信する情報を理解して、そう感じている人など、様々であろう。ここでは、日本社会で地震リスクが年々高まっているという考え方の原因を3つの観点から説明したい。

(1) 地震の切迫度の上昇

今、日本では、多くの地震災害が懸念されている。そのうち、特に恐れられているのが、南海トラフ周辺と相模トラフ周辺の大地震である。更に、1995年兵庫県南部地震のように、内陸の活断層で発生する地震も、2016年熊本地震の発生などを受けてリスクの認識が進んできた。これらの地震について説明する前に、地震の発生の原因となる日本周辺のプレートの状況について説明したい。

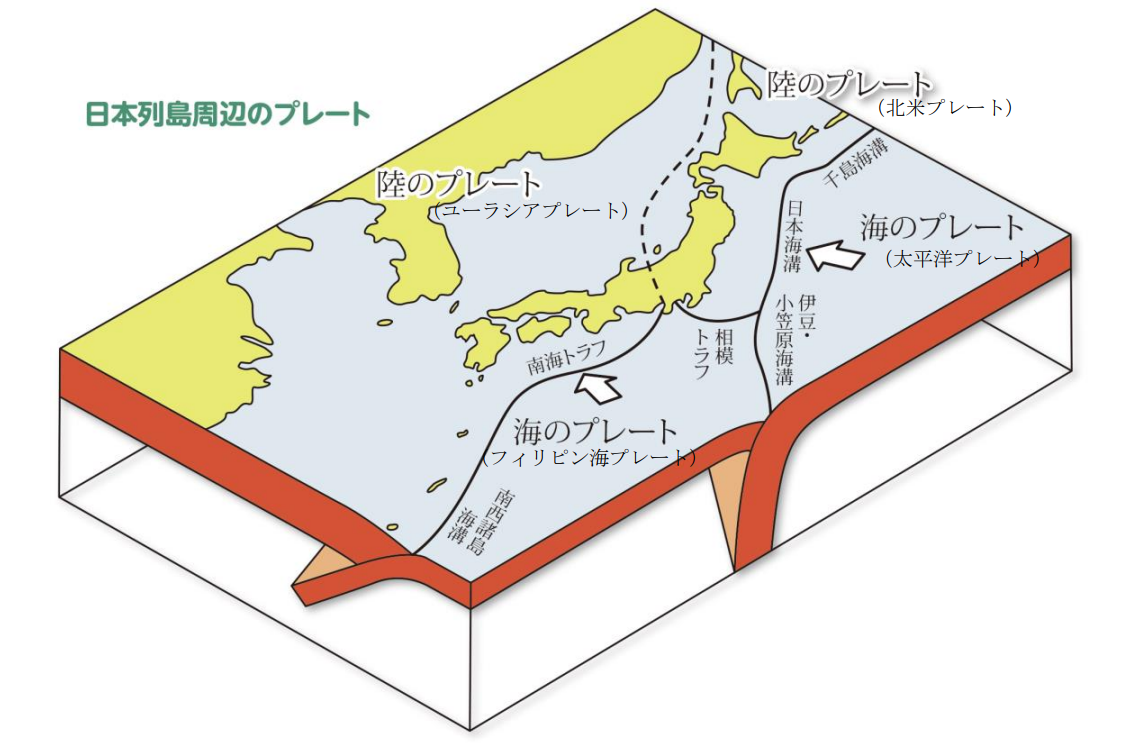

地球の表面は十数枚のプレートで覆われているが、日本周辺には、このうち4枚のプレートが集まっている(図1)。日本の陸地は、北東部が北米プレート、南西部がユーラシアプレートの上にある。この陸側のプレートに対して、太平洋プレートとフィリピン海プレートが沈み込んでいる。太平洋プレートが沈み込む場所が、東北の太平洋沿岸に位置する日本海溝である。太平洋プレートは年間約7cm程度の速度で西に動いている。このようなプレート運動に伴い、プレートに蓄積された歪みが開放される現象が地震である。日本海溝周辺は、地震がよく発生する地域であり、2011年東北地方太平洋沖地震も、この海溝沿いが震源地となった。

図1 日本周辺のプレート

(出典)地震調査研究推進本部HP「素材集」をもとに弊社作成

http://www.static.jishin.go.jp/resource/figure/figure003003.jpg

次に、日本列島の南西部では、フィリピン海プレートが南から北に年間3~4cmの速度で動いており、陸側のプレートに対して沈み込んでいる。この沈み込み部は、海溝ほど深くないので、トラフと呼ばれている。フィリピン海プレートが関東地方周辺に沈み込む箇所が相模トラフ、東海地方・中部地方・四国地方などの太平洋沿岸に沈み込む箇所が南海トラフと呼ばれている。

相模トラフで沈み込んだプレートは関東平野、つまり、首都である東京の真下に潜り込んでいる。この周辺は、日本において頻繁に地震が発生する地域の一つであり、約200~300年の間隔でM8クラスの地震が発生している。直近の地震は1923年に発生した大正関東地震(関東大震災)である。現時点では、この地震の発生からまだ100年程度しか経過していないため、M8クラスの地震が発生する確率は低い。しかし、過去の地震の発生履歴を見ると、M8クラスの地震が発生する前の約100年間にM7クラスの地震が頻発している。例えば、1854年安政江戸地震(M7.3)は大正関東地震の約70年前に発生している。このようなM7クラスの地震について、地震調査研究推進本部は、「今後30年以内に発生する確率を70%程度」と評価している。この地震は世界でも有数のメトロポリスである東京の直下で発生し、大きな被害をもたらす可能性が高い。その被害は日本の政治、経済機能を麻痺させるだけなく、世界経済に対しても大きな影響を及ぼすことが懸念されている。

一方、相模トラフを南に辿っていくと南海トラフがある。この南海トラフ周辺ではM8クラスの地震が約100~150年の間隔で発生している。最新の地震が1944年の昭和東南海地震(M7.9)、1946年の昭和南海地震(M8.0)であり、現時点では、既にこの地震から約70年が経過し、次の地震が発生する時が近づいてきている。更には、前回の地震が、プレート境界に蓄積された全ての歪みを開放しなかったため、次の地震に限っては平均より短い約90年の間隔で発生するのではないかという考え方もある。そのため、地震調査研究推進本部は、南海トラフ周辺で発生する大地震の発生確率を「今後30年以内に70%程度」と評価している。なお、この地震が発生した場合には西日本の広範囲で大きな揺れや津波が発生し、広域にわたる大災害となる。発生確率が高く、かつ、被害の大きさも甚大になると予想されるため、現在の日本において最も危険な地震と考えられている。

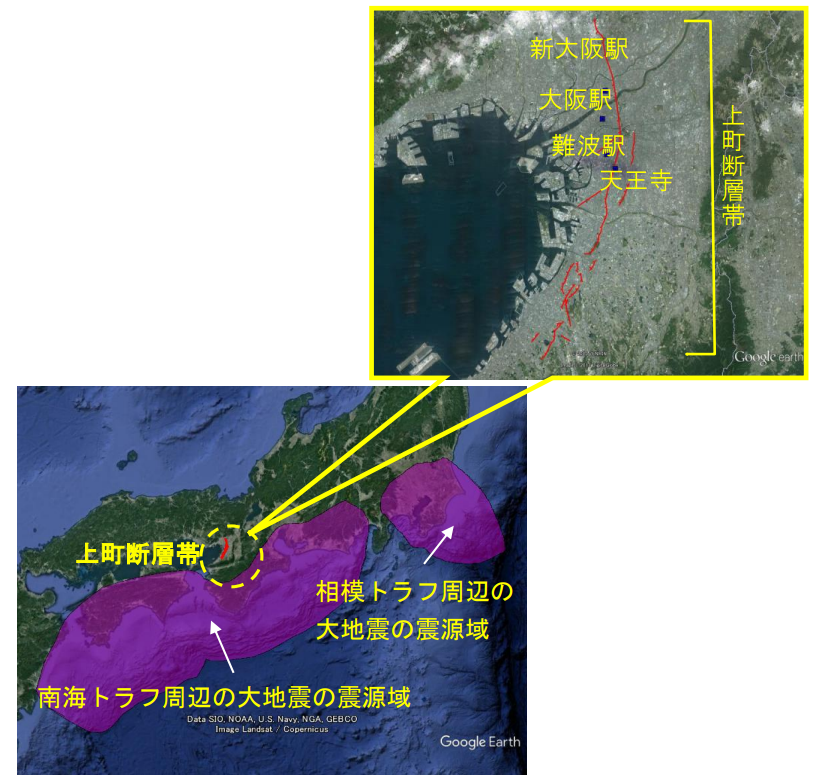

内陸の活断層の危険も認識したい。日本列島の内陸部には約2,000の活断層が存在している。それぞれの活断層では、数千年~数万年に一回の間隔で大地震が発生するため、前述の海溝やトラフ周辺で発生する地震に比べれば、発生の確率は小さい。しかし、活断層の数が非常に多いため、数年に一回は日本のどこかで内陸の活断層による大地震が発生している。そのような活断層の中で、最も危険と考えられているのが上町断層帯である。上町断層帯は、大阪平野を南北に縦断する約42kmの断層であり、最大でM7.5程度の地震が発生する可能性がある。もし、この地震が発生した場合には、大阪の都市が壊滅的な被害を受けることが想定されている。この上町断層帯で、今後30年以内に地震が発生する確率は2~3%となっており、日本の活断層の中でも確率が高いグループにある。

これらの地震は、時間の経過とともに地震の原因となるプレートの歪みが蓄積し、発生確率が上昇する。これが、近年ますます地震リスクが高くなっている原因の一つである。

図2 大規模な被害が想定される地震の震源位置

(出典)弊社作成

(2) 都市化に伴う脆弱化

近代の都市は、その利便性から多くの人がますます集中する傾向にある。そのため、増え続ける人口を収容するために、建物は上へ上へと高層化されることとなる。一般的に、建物は高ければ高いほど、床位置がよく揺れる性質がある。日本の建築基準法の耐震設計は地震に対して十分な性能を確保することを要求しており、建物が倒壊することはないとしても、天井パネルの落下や什器・家具の転倒などで人が負傷するリスクが高い。地震時にはエレベーターも停止し、高層階から1階への避難となると非常に時間がかかる。生活環境が高層になるほど、地震に対してより脆弱になる。

また、人口の多い大都市では、交通機関が発達している。例えば、東京では、多くの人を運ぶために、地上・地下に、何十もの鉄道路線が複雑に張り巡らされ、分刻みで電車が運行している。平時は非常に便利であるが、地震災害時にこれらの鉄道が被害を受け、長期間ストップした際には、交通機能が麻痺し、目的地に辿り着けない人が都市に溢れることとなる。更に多くのビジネスマンが遠地の住宅から東京の中心部に通勤しており、平日の企業の就業時間に地震が発生した場合には、オフィス街に帰宅できない人が溢れる事態、いわゆる帰宅困難者の問題および対策も非常に急がれている。

大都市の機能を維持するために欠かせないのは、電力である。通信機器、電灯、電車、信号、エレベーターなど、電気が止まった場合に、都市の機能は麻痺する。高度に集積された都市であればあるほど、機能を復旧させるのに多大な時間と労力を要する。

近年、日本の都市圏には、人口・機能が集中し、その都市の拡大も進んでいる。そのような状況は、地震に対する社会の脆弱化が進行することにつながり、地震リスクが高まっていると考えられている。

(3) 知見の更新

1995年兵庫県南部地震以降、地震調査研究推進本部が設置され、地震防災対策の強化や地震被害の軽減を目的とした地震研究が推進されるとともに、様々な調査結果が公開された。例えば、海溝・トラフの周辺や内陸の活断層における地震発生の可能性、発生する場合の地震規模、発生確率や地震発生時の震度が評価された。更には、今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率などを地図で表した確率論的地震動予測地図も公開されている。このような調査・研究が進んだことで、地震リスクの認知度が高まっている。

内閣府中央防災会議は、東北地方太平洋沖地震の教訓を踏まえて、2011年以降に南海トラフ周辺で発生する地震を見直した。以前は、想定される最大の地震規模は1707年に南海トラフ周辺で発生した宝永地震を参照してM8.6程度としていた。しかし、過去の地震の最大規模にかかわらずあらゆる可能性を検討した結果、最大規模はM9.1程度と見直された。

現在も、政府や大学などの様々な研究機関で、地震の調査・研究が進められている。今後、2016年熊本地震などの最近の地震の発生も踏まえて、新たに判明する事実や想定被害も増えよう。このように知見が更新されることで、人々が認知する上での地震リスクが高まることが、今後も続くと考えられる。

3. 近い将来に発生が想定されている大地震による被害

先に、南海トラフ周辺で発生する地震、相模トラフ周辺で発生する地震、上町断層帯で発生する地震について説明した。これらの地震は、首都圏(東京周辺)、中京圏(名古屋周辺)、近畿圏(大阪周辺)という日本の三大都市圏に大きな被害をもたらすと考えられている。この三大都市圏には、日本の人口の半分を超える6,500万人以上の人々が住んでおり、このような大都市が大地震により被災した際は、建物被害や人的被害などの直接被害だけなく、日本の政治・経済へ及ぼす影響は計り知れない。その影響は世界に拡大するであろう。

内閣府中央防災会議では、これまでにも日本で発生する様々な地震に対して、被害を想定し対策を検討してきた。2011年東北地方太平洋沖地震以降は、様々な大地震の被害想定について見直しを行っている。ここでは、南海トラフ周辺の地震、相模トラフ周辺の地震、上町断層帯について想定されている被害を比較したい。

表1に、3つの地震について、想定されている地震の概要や直接被害、間接被害を比較して示す。南海トラフ周辺の地震、上町断層帯については、想定される最大規模の地震を対象としている。一方、相模トラフ周辺の地震は、発生確率が高いとされるM7クラスを対象としている。また、比較のために、1995年兵庫県南部地震、2011年東北地方太平洋沖地震についても記載した。

最も大きな被害が想定されているのは、南海トラフの地震である。この地震は関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、九州地方など関東以西の太平洋沿岸で大きな揺れと津波が発生して大被害が起こる広域災害になると考えられている。同様に、関東以東の太平洋沿岸の広域が、揺れと津波で被災した2011年東北地方太平洋沖地震と比較しても、建物被害は約18倍、死者数は約20倍と非常に大きな被害となっている。大被害が西日本の各地で発生するため、十分に復旧や復興の支援が行きわたらない可能性がある。また、太平洋側の日本の各都市を結ぶ高速鉄道や高速道路が被災し、一部の空港が津波により浸水するなどして、交通が分断される可能性も指摘されている。特に、日本の製造業の施設が集中する中京圏が大きな揺れや津波に見舞われ、大きな被害が発生することが懸念される。日本全体の経済被害は、日本のGDPの約40%にも達し、経済への影響が非常に大きいと考えられている。

相模トラフ周辺で発生するM7クラスの地震は、首都圏周辺のプレート境界で発生すると考えられている。2011年東北地方太平洋沖地震と比較すると、地震規模こそ小さいものの、日本で最も人口の集中する都市部で発生するため、その被害は非常に大きくなる。2011年東北地方太平洋沖地震の被害と比較すると、建物被害は約5倍、死者数は約1.5倍と予想されている。首都圏には、政治、行政、経済の中枢を担う機関が高度に集積しており、この地震により中枢機能に障害が発生した場合、日本全体の国民生活や経済活動に支障が生じることが想定されている。多くの建物が倒壊し、火災も発生するなどして、道路交通網も麻痺する。膨大な数の避難者・被災者が発生、避難所の数が不足し、各地の避難所が避難者で溢れる。被災地域において物流機能が低下し、食糧、燃料などの物資が不足する。また、被災直後に東京湾周辺の火力発電所が被災し、電力供給も不安定となる。被災直後から当面の間、情報も混乱することが想定される。復旧・復興に際して、これまでの地震被害では、空地に仮設住宅を早急に建設し対応してきたが、都市部では空地などが不足し、困難な対応を迫られる。この地震は南海トラフで発生する地震と違って局所的な被害であるものの、日本に対して深刻な影響を与えるであろう。

また、上町断層帯による地震リスクも忘れてはならない。発生確率こそ、他の2つの地震より小さいものの、ひとたび発生した際には、大阪のまちが壊滅的な状態となることが想定されている。相模トラフ周辺の地震と異なり、市街地直下の活断層による地震であるため、震源に近いところで極めて大きな揺れとなる。そのため、建物被害や人的被害は相模トラフ周辺の地震より大きくなると考えられる。

このように、現在の日本では、三大都市圏がそれぞれ大地震のリスクに晒されており、各地で様々な対策が急がれている。

| 表1 将来の大地震の被害と近年の地震被害の比較 | ||||||

| 項目 | 南海トラフ周辺の地震 | 相模トラフ周辺の M7クラスの地震 |

上町断層帯による地震 | 兵庫県南部地震 (阪神・淡路大震災) |

東北地方太平洋沖地震 (東日本大震災) |

|

| 発生日時 | - | - | - | 1995/1/17 5:46 | 2011/3/11 14:46 | |

| 震源地 | - | 都心南部 | - | 兵庫県淡路町 | 三陸沖 (仙台市の東方70km) |

|

| 地震規模 | M9.1 | M7.3 | M7.6 | M7.3 | M9.0 | |

| 最大震度 (想定/実際) |

震度7 | 震度7 | 震度7 | 震度7 (神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、北淡町、一宮町、津名町) |

震度7 (宮城県栗原市) |

|

| 津波 | 最大30m以上の津波 | - | - | 微弱 | 9.3m以上(相馬港) 最大遡上40.1m(綾里湾) |

|

| 建物被害 | 全壊+ 焼失+ 流出 |

最大239万棟 | 最大61万棟 | 約97万棟 | 約10万棟 | 約13万棟 |

| 死傷者数 | 死者 | 最大323,000人 | 最大23,000人 | 最大42,000人 | 6,434人 | 15,896人 |

| 負傷者 | 負傷者 最大623,000人 |

最大123,000人 | 最大220,000人 | 43,792人 | 6,125人 | |

| 主な被害地域 | 関東地方から九州地方の太平洋沿岸 (特に中京圏) |

関東地方 (東京周辺) |

近畿地方 (大阪周辺) |

近畿地方 | 岩手・宮城・福島・ 茨城・千葉 |

|

| 経済被害 | 最大214兆円 (物的および間接被害) |

約110兆円 (物的および間接被害) |

約74兆円 (物的および間接被害) |

約10兆円 (物的被害のみ) |

約16.9兆円 (物的被害のみ) |

|

| 主な特徴 | 広域災害 | 都市型災害 (日本の政治、経済などの中枢機能の低下) |

都市型災害 | 都市型災害 | 広域災害 (甚大な津波被害、福島の原子力発電所の事故) |

|

(出典)弊社作成

4. 企業における地震リスクの認知・認識

昨今、新聞・雑誌の報道やTV番組などで、将来発生する恐れのある地震の発生可能性や引き起こされる災害などについて解説される場面も多く見受けられる。そのような情報は、例えば研究途上の情報で不確かであるにもかかわらず、人の関心を引くために過度な表現となっているものや、一般の方へのわかりやすさを優先したがために誤解を招く表現となっているものも見受けられる。

企業における地震リスクマネジメントにおいては、いたずらにそのような情報に惑わされることのないよう確実な情報に基づいて対策方針を検討することが必要である。ここでは、企業が地震リスクマネジメントを検討する上で、基本的な情報を得るための情報ソースをいくつか紹介したい(表2)。これらの情報は、多くの有識者による検証を経て公開されている信頼性の高い情報であり、企業においても有効に活用が可能である。

| 情報ソース(URL) | 概要 |

| 内閣府(防災情報のページ)「地震・津波対策」 (http://www.bousai.go.jp/jishin/index.html) |

我が国の地震対策の概要や、首都直下地震、南海トラフ周辺の地震など様々な地震の被害想定や対策についての情報が掲載されている。 |

| 地震調査研究推進本部 (http://www.jishin.go.jp/about/) |

文部科学省に設置された地震の調査・研究を統括する機関である。大地震の発生に関する評価や発生確率など、様々な情報が公開されている。 |

| 地震ハザードステーション (http://www.j-shis.bosai.go.jp/) |

国立研究開発法人 防災科学技術研究所が運営している地震ハザード情報にかかわる情報サイト。地震調査研究推進本部の公開する全国地震動予測地図の情報が掲載されている。任意の場所の震度の発生確率や周辺の地震の可能性なども確認できる。 |

| 各都道府県の地震被害想定 | 全国の各都道府県では、地震被害想定が実施されている。これらの情報は各都道府県のホームページに掲載されている。インターネット検索エンジンより「地震被害想定 ###県」などの用語で検索可能。 |

(出典)弊社作成

5. おわりに

日本では、昨今、地震被害が発生するたびに、様々な教訓を得て、次の地震災害における被害軽減や早期の復旧・復興のために更なる対策を実施してきた。特に、近い将来発生すると考えられている南海トラフ周辺および相模トラフ周辺の大地震は、世界経済への影響の波及も懸念され、世界規模で、この災害に対して備えることが重要と考えられる。企業においても、ここで紹介したような情報ソースを参照し、改めて地震リスクマネジメントの在り方を振り返っていただきたい。

本稿が、企業における地震リスクマネジメントへの意識を高める一助となれば幸甚である。

参考情報

執筆担当

林 孝幸

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット